テスト前なのに時間がない!

でも中学校の成績は高校入試に重要だから短期間でもなんとかいい点数を取りたい!

勉強間に合うかな…

そんな不安なときは、どうしたらいいか勉強の仕方から悩んでしまいますよね。

でも大丈夫です。

大切なのは計画を立てること、計画の威力を知ってください!

今回は、中学生がテスト前10日間で60〜80点を取る勉強計画の立て方、として紹介します。

この記事を読むとイケる気がして、勉強のやる気も出てきますよ!

contents

テスト勉強の仕方は計画を立てることがスタート

テストが近づいているとき、特に時間がないときのテスト勉強では、「計画を立てる」ことが一番重要です!

たとえ必死で勉強をしたとしても、テスト範囲の勉強が終わらなければ、きっと思ったほどの成果は得られないですよね。

また、計画を立てずに勉強をすると「本当に間に合うのか」と不安にもなってしまいます。

そこでこれらを解決するのが「勉強の計画」というわけです。

時間がないときほどしっかりと計画を立てて、勉強を進めていきましょう。

でも、計画を立てると言ってもいきなりは難しいですよね。

ということでここからは、テスト勉強の計画はどうやって立てていくか、ポイントを紹介します。

テスト勉強はいつからやる?5日前からが本番!

多くの中学校では2週間前に定期テストの範囲が配られます。

そして一般的には「テスト勉強は2週間前から」と言われますよね。

できればそうしたいです。

でも学校は6時間で、部活もあって、塾での勉強もまだ進みます。

なかなかテスト勉強の時間を持とうとしても難しいのではないでしょうか。

ということで、忙しい中学生はテスト勉強のスケジュールを次の順序で立ててください。

- 【〜10日前】学校の授業で今何をやっているかを理解する。テスト範囲を確認。

- 【10〜5日前】テスト範囲をもとに計算問題や用語など基本を知っていく

- 【5〜2日前】ワークなどの学校の問題集を繰り返し解く

- 【テスト前日】翌日のテストに集中。これまでやってできなかった問題に取り組む

この勉強計画は、5日前を大きな区切りとしています。

5日前までは、徐々にテストを意識する感じで、できることから勉強を始めましょう。

そして、多くの学校で部活がテスト休みになる5日前を境に本気モードに入ってください。

その後は、2日前までに一通りの学習を終えて、前日は最終チェックという流れです。

ではこの流れに沿って、いつ何を勉強するかの計画を立ててい…きたいのですがその前に、細かい計画を立てるときのポイントをお伝えします。

このポイントを押さえれば、計画通りに勉強を進められますよ!

計画を立てるときのポイント【超重要】

計画は「これくらいは絶対できる」程度のスケジュールで計画を立てましょう。

計画を立てようとすると、大抵はキツめのスケジュールを組んでしまうものです。

やる気があるときなんで仕方ありません。

でもそれだとイレギュラーがあったときの計画の修正が大変になってしまいます。

細かい話だと、急にご飯に呼ばれることだってあるじゃないですか。

もしある日のスケジュールが終えられないと

- 次の日に予定を回す

- そもそも次の日もいっぱい

- やっぱり終わらない

- さらに次の日へ

- …エンドレス…

いやいやエンドレスじゃあないですよね。

テストには決まった日程があって、そこまでに終えなければエンドです…

ということで、予定通りに勉強を進めるためには

- 「これくらいは絶対できる」計画を立てる

- 「もし時間があったらコレもやる」計画を立てる

ということ意識して計画を立ててくださいい。

ただ、「これくらいは絶対できる」計画とは言っても、楽をすることが目的ではないので、スカスカな計画を立ててももったいないだけですよね。

そこで同時に、「もし時間があったらコレもやる」計画も立てるようにするんです。

勉強が計画通りに進むと気分がいいですよね。

そうすると「あれもやろっ♪」と勉強のやる気もさらに湧くものです。

でもそのときに「何をやろうか」と悩んでしまうと、すぐやる気もなくなってしまうので、事前に計画を立てておくというわけです。

では、勉強計画の立て方の流れと注意点が分かったところで、教科ごとに具体的に計画を立てていきましょう!

教科ごとのテスト勉強は何からやる?間に合わなくない!

ここからは各教科ごとに、いつまでに何をやるかをお伝えします。

そして今回は「今必要なことをやる」「完璧を目指さない」を意識しましょう。

勉強計画を立てていくと分かることが「時間がない」です。

時間がない中でテスト勉強をしていくと、どうしても細かい部分は残してしまいます。

不安なのですが、テスト範囲をまんべんなく勉強するためには必要なことだとガマンしてください。

そのため、以下の教科ごとのスケジュールでも、重要度によって優先順位をつけたものになっています。(はっきり言って、ほとんどやらない部分も出てきます)

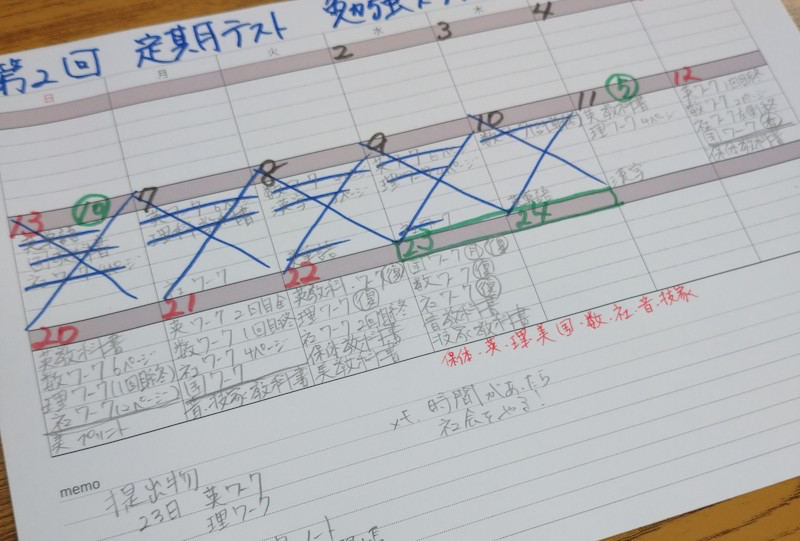

また、計画を立てるときには表形式のカレンダーがあると便利です。

日めくりではなく、書き込めるタイプのものを用意し、具体的に何をやるかを書き込んでいきましょう。

もちろんカレンダーである必要はありません。

紙を折って表を作っても同じことができます。

また、普段わたしが使っているものも用意していますので、ダウンロードして使ってください。

\カレンダーのダウンロードはこちら!/

ダウンロード(PDF)

英語のテスト勉強の流れ

- 【〜10日前】単語や表現を知っていく

- 【10〜5日前】ワークを始める

- 【5〜2日前】ワークを2周+教科書の暗記

- 【テスト前日】ワークで復習

英語のテスト勉強の流れまとめ

英語のテスト勉強は教科書とワークなどの問題集が中心です!

授業ノートは、結局ワークと同じことが書いてあるので時間があった見る程度で構いません。

確かにワークはちょっと簡単なのですが、時間がないときこそ基本を大切にしましょう。

できる部分を完璧にする意識です。

また、長文問題は一気にはできるようになりません。

対策としては「せめてワークに出てきた長文問題はできるようにする」という形がベターです。

●英語のテスト勉強まとめ

- 教科書を暗記する(単語・文法・リスニング対策)

- ワークをできるようにする(問題が解けるようにする)

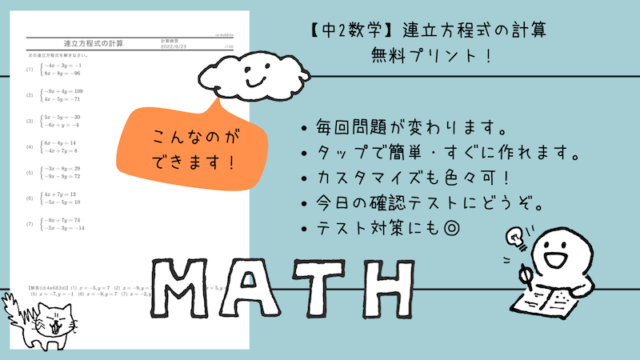

数学のテスト勉強の流れ

- 【〜10日前】学校の授業で今何をやっているかを理解

- 【10〜5日前】ワークを始める(計算から)

- 【5〜2日前】ワークを一通り終える

- 【テスト前日】ワークの復習と教科書の問題をやる

数学のテスト勉強の流れまとめ

数学はほぼワークなどの学校の問題集一本で十分でしょう。

たしかに問題数が足りなかったりしますが、時間がない中で色々なものに手を出すよりも、ここに集中です。

ただその中でも優先順位は必要で、①計算→②できる文章題→③難しい文章題としましょう。

難しい文章題をどうしても解きたいと思ったとき、悩むことも勉強なのですが、テスト前はおすすめしません。

それでも知りたいときは、友達や先生など分かっている人が解いているところを見せてもらいましょう。

ワークの解説など、文章で書かれるよりもよっぽど分かりやすいです。

また、定期テストでは「根号」や「次数」など、言葉に関する問題が出題されることもあります。

念のため、テスト前には教科書の説明部分も読んでおきましょう。

●数学のテスト勉強まとめ

- ワークなどの学校の問題集をやり込む

- 教科書を見て用語などの確認をする

国語のテスト勉強の流れ

- 【〜10日前】教科書を読んでおく

- 【10〜5日前】漢字練習を始める

- 【5〜2日前】ワークなど学校の問題集を始める

- 【テスト前日】ワークをとことんやる

国語のテスト勉強の流れまとめ

国語のテスト勉強は、どうしても後回しになってしまいます。

ただ、テスト勉強をするのとしないのとでは結果が大きく違ってくるので、絶対やりましょう。

やるべきことは

- 学校の授業に参加する

- ワーク

- 漢字練習

- 文法問題を解く

です。

特に学校の授業は大切にしましょう。

理由は2つで

- 先生が授業中に言っていることが問題になる

- 文章を理解できて覚えられる(テスト勉強の時間短縮になる)

ためです。

そしてワークなどの問題集も大切です。

テスト問題になったときにどんな感じで質問されるか、そして、どう答えるかをトレーニングします。

読み込んで、問題と答えを覚えるくらいにしてしまいましょう。

最後に文法についてですが、文法問題の配点が高いと宣言されている場合以外、文法は最後です。

最後に問題を解いて問題で覚えてしまいましょう。

文法も勉強は必要なのですが、きっちり理解するには、テスト前だけでは足りません。

そのためテストで点数を取るためには、「この問題だったら、こう解く」くらいで抑えておきましょう。

●国語のテスト勉強まとめ

- 教科書を読む

- 範囲を見て漢字練習をする

- ワークを解く(1回を丁寧に)

- 文法の勉強は最後

理科のテスト勉強の流れ

- 【〜10日前】授業で何を勉強しているかを理解する

- 【10〜5日前】教科書を読んでワークを解き始める

- 【5〜2日前】ワークを2周解き終える

- 【テスト前日】ワークの解き直し(できなかった問題)

理科のテスト対策の流れまとめ

理科はとにかく「ワークの問題ができるようにする」だけです。

ルールを覚えて、問題を解くという意識でシンプルに考えてください。

確かに理科はいちいち問題の文章が長すぎます。

ただ、やる実験はほぼ決まっているので、問題練習の段階で「実験で何をしているのか」を覚えてしまいましょう。

そうすれば、初めて解く問題も似たようなことをしているはずなので、理解に苦労しなくなります。

理科は、少ない勉強量でも一気に伸びる科目です。

さらに、勉強は単元ごとで、過去の勉強は関係ないので、覚えることもとても少ないです。

問題は理科アレルギー・苦手意識でしょう。

苦手だと分からない気がしてしまうのですが、意外と簡単かもしれません。

もったいないので、理科も公平に勉強してあげてください。

●理科のテスト勉強まとめ

- 教科書を読んで用語を知る

- とにかくワークをできるようにする

社会のテスト勉強の流れ

- 【〜10日前】社会のテスト範囲をしっかり確認し授業に参加する

- 【10〜5日前】ワークを始める(基本部分)

- 【5〜2日前】ワークを2周(できれば3周)終える

- 【テスト前日】ワークでできなかった部分を復習

社会のテスト勉強の流れまとめ

社会ははっきり言って覚えるだけです。

もちろん、文章で答える問題やグラフや表を読み取る問題もあります。

しかしそれも、知識が増えるとより分かるようになるものなので、まずは暗記です。

問題は時間ですよね。

ただ、社会の勉強に時間がかかることは当たり前です。

計画を立てるときには十分な時間を充てるようにしましょう。

●社会のテスト勉強まとめ

- とにかくワークをやる!

- 時間がかかるので計画的にやる!

実技科目(技術家庭・保健体育・美術)

- 【10〜5日前】テスト範囲のプリントなどを全て持っているか確認

- 【5〜2日前】テスト範囲を一通り読む+緑マーカー

- 【テスト前日】テスト範囲の教科書などを読み込む

実技科目のテスト勉強の流れまとめ

実技科目の筆記試験は、細かいことは気にせずに、教科書かプリントを信じて短時間で勉強することを心がけてください。

実技科目に多くの時間を割くのはもったいないですし、時間制限があった方が集中してできるものです。

また、あくまで実技が評価の中心となるはずですし、テスト勉強をしても意外と差がつきにくいという理由もあります。

ということでテスト前日の最終チェックも、長くて1時間!

中途半端なものがあったとしたらフセンやマーカーをして、当日のテスト直前にチェックです!

●実技科目のテスト勉強まとめ

- プリントまたは教科書を信じて読み込む

- 時間をかけずに集中して勉強する

テスト勉強はできなかった問題だけを繰り返す!

ここまで紹介したテスト勉強の仕方では、ほぼワークなどの学校の問題集を繰り返す、という形になっています。

また繰り返すとき「できなかった問題だけを繰り返す」と伝えてきました。

不安かもしれませんが、これでいいんです!

いま一生懸命考えてできたものは、次もきっとできるからです!

ただ、「できた」と「マルがついた」は違うことに注意してください。

当たり前ですが、適当にやってマルがついたものは、ただ当たっただけですよね。

重要なのは

- 自分が正しいと思う方法で

- その通りに問題を解いて

- 正解していた

これが「できた」です。

中でも特に大切なのが「自分が正しいと思う方法」で、これはコロコロ変えてはいけません。

これは自分の芯のようなもので、今まで自分が生きてきた中で経験したこと、知ったことから導き出すものです。

ちょっと難しくなってしまったので簡単に言うと、問題に対して一つでも理由をつけて答えることです。

こじつけでも何でも構いません。

真剣に理由をつけて、それが正しければ「できた」ということになり、次も同じやり方で正解できます。

もし違ったら、そこが勉強するポイントだったというわけです。

ということで、できなかった問題だけを繰りかえして、理解を伸ばしていきましょう。

いかがでしょうか、ここまででは

- 教科ごとにいつまでに何を勉強するべきか

- できなかった問題だけを繰り返す勉強法

をお伝えしてきました。

続いては、計画実行の邪魔になるものを取り除く方法について紹介します。

やる気が出なかったり、眠かったり、それらを解決しますよ!

勉強のやる気が出ない、眠いを解決!

テスト勉強として勉強計画を立てることはまだスタートラインです。

次は実行を!となるのですが、邪魔をしてくるのが「やる気が出ない」「眠い」ですよね。

これにどう対処するか、解決策は

- やる気があるうちに勉強を始める(迷わない)

- 難しい問題は即答えを見る(答えを見てちゃんと考える)

- 一定時間ごとに休憩をとる

の3つです。

やる気があるうちに勉強を始める(迷わない)

「やる気があるうちに勉強を始める(迷わない)」は特に重要です。

どうやら人は本能的にめんどくさい生存にマイナスなこを避ける傾向があり、勉強はめんどくさいのでやりたくなくなるそうです。

ということで、本能が気がつく前に勉強を始めてしまう、がやる気を失わない1つ目のコツです。

いわゆる5秒ルールというやつですね。

そのためには、常に勉強机には次やる教材が開いて置いてある状態にしましょう。

あとは座って、勉強するだけです。

始めてしまえば問題なく続けられるので、とにかくすぐに始めることを意識してみてください。

難しい問題は即答えを見る(答えを見てちゃんと考える)

やる気を失わないコツ2つ目は、「難しい問題は即答えを見る(答えを見てちゃんと考える)」です。

やる気が無くなるタイミング=問題が難しくて嫌になるタイミングです。

分からないと思ったら即答えを見てしまいましょう。

簡単に答えを見て大丈夫なのか?もっと考えるべきなのでは?という意見もあると思います。

しかし、勉強は正解を書くことが目的ではではありません。

大切なのは答えにたどり着く方法を知ることで、答えと解説を見て勉強をすることも素晴らしい勉強です。

また、知識に関するものなど、そもそも考えても分からない問題もあります。

そして、答えを知ることで「なるほど」と理解できることもあるでしょう。

なにより、イライラしてやる気が無くなるのであれば、答えを見てしまった方がプラスが大きいというわけです。

もちろん誰かに勉強を見てもらっているタイミングではヒントをもらう勉強法の方が効果的です。

ヒントから考えて答えを出したほうが頭に残りますからね。

一定時間ごとに休憩をとる

3つ目のやる気を失わないためのコツは、一定時間ごとに休憩をとることです。

勉強をしていけば当然疲れます。

時間があるといって無制限に勉強していると、疲れたとき「もうダメ〜」と終了になってしまうこともありますよね。

しかし、休憩が設定されていると「ここまでガンバろう」「休憩が終わったからもう一度ガンバろう」と、勉強にメリハリが付きます。

例えば、距離が決まっていない長距離走と、回数が決まっているダッシュです。

どちらがガンバれるかと言ったら、ダッシュですよね。

以上の3つのポイントを抑えることで、より長い時間勉強のやる気を維持できるようになるでしょう。

では次は、やる気があっても勉強を邪魔してくる「眠い」を解決します。

勉強計画は眠くなることを予想して立てる!

テスト勉強は学校が終わったあとに夕方や夜やることも多いですよね。

そうするとどうしても眠くなるときがあります。

そんな眠いときの解決策は

- 眠くなることを予想して計画を立てる

- コーヒー・緑茶を飲んで少し寝る

です!

まず、「眠くなることを予想して計画を立てる」は、「たぶん眠くなるから、これくらいは寝ておこう」と睡眠の時間を最初に決めてしまうことです。

「起きている時間にこのスケジュールでやる」とすると、もっと勉強したいときや計画がうまくいかないときなど、睡眠時間を削って調整してしまいがちです。

でもそうなると、翌日に疲れが出てしまったりと、反動が出てしまうこともありますよね。

勉強したい時間に眠くなると計画に影響してしまうので、寝る時間にはしっかり寝ましょう!

ただ、ちゃんと寝ていても眠いときがありますよね…

しかし眠い原因が睡眠不足ではないとはっきりしている場合には自分に厳しくなってください!

原始的ですが、

- 立って歩いてみたり

- 消しゴムでお手玉したり

- 頬をひっぱたいたり

- 限界まで息を止めたり

- 冷えピタを貼ったり

自分に「眠いはずはないんだ!」と言い聞かせて立ち直ってください。

それでもなお眠いとき、そのときはもう寝てしまいましょう!

ただとるのは10分〜15分ほどの仮眠で、ポイントは仮眠を取る前にコーヒーや緑茶を飲むことです。

- コーヒーや緑茶を飲む

- 仮眠をとる(10分〜15分ほど)

- カフェインが効いてくる

- スッキリ目覚められる

という流れですね。

目が覚めると言われるカフェインをとってから仮眠をするということですが、飲んだ瞬間に効果が出るわけではありません。

飲んだあと仮眠をしている間に効いてきて、スッキリ目を覚ませられるというわけです。

されこれで「やる気が出ない」「眠い」は解決できそうになりました。

そして次に解決しなければいけないのは「スマホ」ではないでしょうか。

●勉強に睡眠が大切な理由

「人の脳は、寝ているときに記憶を整理する」と言われています。

つまり、寝ている間に記憶が定着するので、勉強をしても寝ないと覚えられません。

ただ、睡眠不足だと文章読んでも頭に入ってきませんよね。

暗記や記憶に関わらず、勉強には睡眠が大切だということを意識していきましょう。

スマホの被害を最小限にするテクニック3つ

勉強時のスマホ問題は深刻ですよね。

「ヤバいんで○○(アプリ)消しました」なんてよくある光景です。

問題はスマホ自体にあるのではなくて、スマホに夢中になって勉強の時間が奪われてしまうことですよね。

解決策は

- アプリを消す(必要最低限にする)

- 勉強中だけ充電をする

- スマホ依存対策アプリを入れる

- 厳重にしまう・預ける

などでしょう。

勉強中だけ充電するというアイディアは勉強のやる気にもつながるのでいいですよね。

また勉強には直接繋がりませんが、iPhoneには触らなかった時間に応じてAmazonギフト券がもらえるアプリもあったりします。

お金が関係すると、興味が湧く方も多いのではないでしょうか。

ちなみに1万分でも100円ですが、無料なので試してみてください。

ところでスマホでやることと言えば、SNSやゲームの他に音楽を流しますよね。

ということで次は、音楽をかけながら勉強することについてです。

音楽は聞いていい?→うん必要なときもありますよ

音楽をかけながらの勉強については、場合によって色々答えはあるようですよね。

脳科学的には、人それぞれに得意分野があって、音楽を聞きながらの方が効果が上がる人もいるみたいです。

実体験で言えば、わたしも音楽をかけながら勉強をしていましたが、困るほど気が散ることはありませんでした。

むしろ気分が乗って、勢いもついたと感じています。

ということで、わたしはオッケー派です。

ただ、この質問はよくされるのですが、そのときに注意点として伝えているのは

勉強中ずっと音楽が聞こえていたら、そのときは音楽を止めましょう

ということです。

勉強に集中すると音楽は聞こえなくなるんですよね。

もし勉強中もずっと音楽が聞こえ続けていたら、集中できていないことになってしまいます。

そのときは音楽を止めましょう。

つまり、勉強時の音楽は集中するために、初めにかけるものだと考えてください。

テスト勉強の仕方〜まとめ〜

今回は「中学生がテスト前10日間で60〜80点を取る勉強計画の立て方」として紹介してきました。

まとめると

- 「これくらいは絶対できる」くらいの計画を立てる

- 「もし時間があったらコレもやる」計画を立てる

- 今必要なことをやる・完璧を目指さない

- 学校のワークなどの問題集を中心に勉強する

- できなかった問題だけを繰り返す

- やる気が無くなる前に始める

- 睡眠をとる時間も決めておく

- スマホは勉強中だけ充電やアプリで対策

- 音楽は始めるときにかけるのはOK

となります。

計画を立てたらあとは迷わず進むだけです。

さっそく勉強計画を立てて、テストに備えましょう。