今回は中学生が音楽で鑑賞する『ブルタバ(モルダウ)』についてまとめました!

ということでモルダウ(ブルタバ)の鑑賞課題はここでできます!

このブルタバわたしが学習した頃は『モルダウ』って呼ばれていたんですよね。

ただこの曲自体が「オーストリア帝国の支配からの解放の思い」が込められたものとされます。

そして『モルダウ』というのは川の名前で、国際的な呼び名かもしれません。

しかし、オーストリア帝国による支配も感じさせるものです。

解放の思いを込めた曲の名前が、支配を感じさせるものでは、確かにおかしいですよね。

つまりどういうことかも含め、色々解説していきますので、ぜひ見ていって下さい。

タターンタ、ターンタ、タンータタ、ターン、ターン、ターン…すごい頭に残るんですよね。あ、ちゃんと音源もあるので聞けますよ

contents

ブルタバ(モルダウ)とは

- 連作交響詩『我が祖国』の第2曲

- 作曲者:ベドルジハ・スメタナ

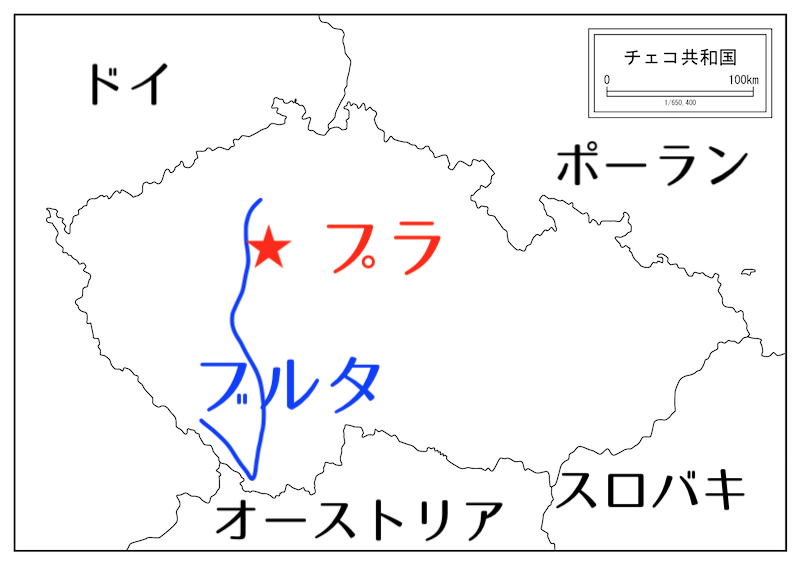

- ブルタバはチェコ共和国最長の川の名前

- チェコ語ではブルタバ、ドイツ語ではモルダウ

●連作交響詩とは

- 連作→いくつかの作品で構成される

- 交響詩→オーケストラで演奏される、ストーリーのある音楽

連作交響詩『我が祖国』は

- ビシェフラト

- ブルタバ(モルダウ)

- シャルカ

- ボヘミアの森と草原から

- ターボル

- ブラニーク

の6曲から構成される

ベドルジハ・スメタナについて

Bedrich Smetana - ベドルジハ・スメタナ - Wikipedia

Bedrich Smetana - ベドルジハ・スメタナ - Wikipedia

- 名前:ベドルジハ・スメタナ(Bedřich Smetana)

- 生まれ:1824年3月2日

- 〜没:〜1884年5月12日(60歳)

- 活躍した場所:現在のチェコ、スウェーデン

- ジャンル:チェコ国民楽派、ロマン派

- 代表作:『我が祖国』『売られた花嫁』『弦楽四重奏曲第1番 「わが生涯より」』など

- チェコのボヘミアに生まれ、幼少の頃からヴァイオリンとピアノを習う

- 6歳でピアノの公演、8歳で作曲をした

- 1839年の15歳頃、プラハ(チェコの首都)に進学

- 学校に馴染めず学校には行かなくなった→音楽活動に没頭

- 一時は連れ戻されるが1843年に再びプラハに

- 1848年、音楽家として活動する中、革命運動(オーストリア皇帝からの解放)の手助けも

- 1850年、オーストリア皇帝フェルディナント1世の宮廷ピアニストになる(←→革命運動の逆?)

- 1846年、「プラハは私を認めようとしない。だから私は離れる」と言いスウェーデンのヨーテボリに引っ越す

- 1862年頃、再びプラハへ→指揮者として活躍したい!(民族主義的にもいい方向に向かっていた)

- →大活躍をしてチェコの劇場(仮劇場)の首席指揮者に!

- 戦争などの不安定な国際情勢や、音楽界内での権力争いの中で聴力を失う(スメタナ50歳頃)

- 1874年〜1879年、作曲を続け『我が祖国』を作曲

- →楽曲が大きな人気を得てチェコ国民楽派を代表する音楽家になる

- 1884年5月12日、60年の人生を終える

現在、スメタナの命日である5月12日には毎年「プラハの春音楽祭」が開催される。

プラハ春音楽祭は著名な音楽家やオーケストラが招かれる国際音楽祭で、

- オープニング→スメタナの『我が祖国』

- 場所→プラハ市民会館の中の「スメタナ・ホール」など

と、スメタナを称える音楽祭になっている。

(2020年は新型コロナの影響でオンライン開催となりました。)

●国民楽派

自分の民族独自の歴史や文化を大切にし、楽曲に取り入れた音楽家のスタイル

●ロマン派

ロマン派は古典派に対する表現で

- 形式の自由さ

- 庶民のための楽曲

を特徴とする音楽家のスタイル

※古典派→貴族のための音楽、ベートーヴェン

詳しくはこちらも!

プラハとチェコの歴史的背景

19世紀後半、スメタナが活躍した頃のプラハ

オーストリア・ハンガリー帝国の一つの都市に過ぎなかった

(現在はチェコ共和国の首都)

プラハの歴史

かつては神聖ローマ帝国の首都

- 黄金のプラハ

- 15〜16世紀はヨーロッパ文化の中心

と、とても栄えていた。

*神聖ローマ帝国(962〜1809)はドイツ・イタリアを中心にした帝国

↓

Defenestration-prague-1618 - 三十年戦争 - Wikipedia

Defenestration-prague-1618 - 三十年戦争 - Wikipedia

三十年戦争(1618〜1648)と呼ばれる宗教戦争を経て、プラハから宮殿がウィーン(オーストリア)に移される

→プラハは急激にさびれ、チェコ語の禁止など、文化的・宗教的に押さえつけられる

※画像は三十年戦争のきっかけと言われる「プラハ窓外放出事件」を表したもの

(何が事件かって、色々あって怒った民衆が、王の使者をプラハ城から投げ落としたんです…)

↓

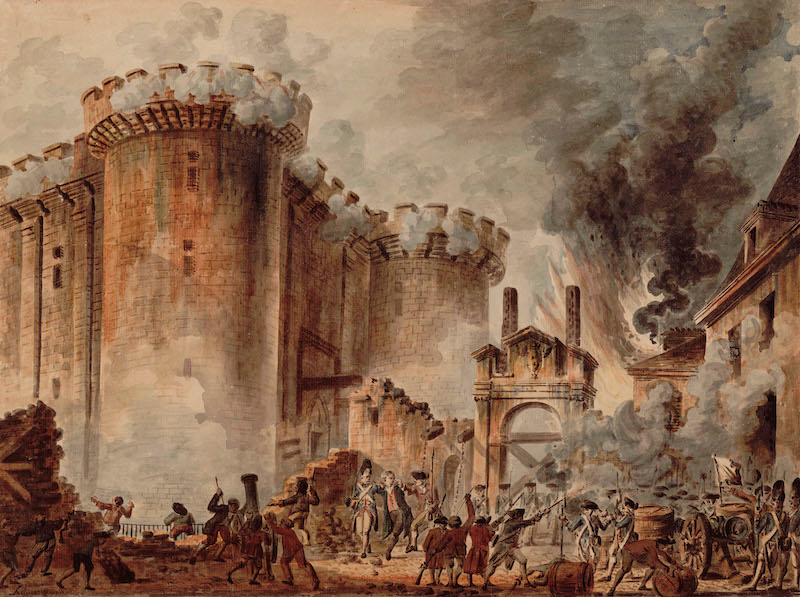

Prise de la Bastille - フランス革命 - Wikipedia

Prise de la Bastille - フランス革命 - Wikipedia

1879年のフランス革命をきっかけに、プラハでも民族主義運動が活発に!

1848年の革命運動にはスメタナも少し関わる→しかしすぐに鎮圧

※画像はフランス革命の始まりの、「バスティーユ牢獄の襲撃」です。

(3年生は覚えておいて!)

↓

1918年、チェコ・スロバキアとしてオーストリア・ハンガリー帝国から独立

1993年にチェコ共和国として独立した

※画像はチェコ共和国の国旗です。

現在のプラハ

- 「音楽の都ウィーン(オーストリア)」にならび「音楽の街(City of Music)」と呼ばれる

- →ドヴォルザーク、モーツァルト、チャイコフスキー、ハイドンらも訪れた(音楽会のレジェンドたち)

- 街中のいたるところで音楽演奏がされている

- 中世ヨーロッパの街並みが残る「世界で夫も美しい街」の一つとされている(映画のロケ地『のだめカンタービレ』も)

現在は「音楽の街」と呼ばれるまでになりましたが、スメタナの頃はオーストリア帝国に支配され、チェコ語などの文化も禁止されていました。その支配からの解放と民族の文化の復活をを求めて作曲したのが『我が祖国』だということなんですね。

『我が祖国』第2曲ブルタバ(モルダウ)について

- ホ短調(悲しみや暗いイメージ、他には『新世界』ドヴォルザーク、『硝子の少年』Kinki Kidsなど)

- 長さは12〜13分

- ブルタバの源流〜プラハ〜エルベ川への合流を表現

- 7つの場面からなる

- 当時はチェコ語は禁止、ドイツ語が強制されていたため『モルダウ』とされた

ブルタバ(モルダウ)の7つの場面

- [A]ブルタバの2つの源流

- [B]森の狩猟

- [C]農民の結婚式

- [D]月の光、水の精の踊り

- [E]聖ヨハネの急流

- [F]幅広く流れるブルタバ

- [G]ビシェフラトの動機

楽器:フルート、クラリネット

- 水源から湧き出す小さな水の流れを表現

- 小さな音で演奏される

- その後ヴァイオリンとオーボエが合流

- 2つの流れを緩やかに表現

- ブルタバの有名な旋律が演奏される

楽器:ホルン

- 力強く響き渡る

- 川がどんどん大きくなっていく様子を表す

楽器:ヴァイオリン、クラリネット

- チェコの民族舞踊ポルカが演奏される

- 農民たちが結婚式のお祝いで楽しそう

- 水の流れの雰囲気はなくなっている

●ポルカとは

ポルカはボヘミアの民族舞踊で、2/4拍子の早いリズムで演奏されるのが特徴です。

また、回転舞踊曲とも呼ばれ、スキップしながら回転するアレですね!(動画参照↑)

ボヘミアはブルタバ側流域の地域を表すラテン語の言葉です。

中世までのヨーロッパでは国際語としてラテン語が使われていました。

楽器:フルート

- 夜になり、水面に月が映し出されている様子

- 水の精が現れて、月の光とたわむれて踊っているよう

- そこにヴァイオリンとオーボエが入り、ブルタバの旋律を表現

- このブルタバの旋律は「朝の訪れ」を表している

楽器:金管楽器、チェロ、コントラバス

- 急斜面を水が激しく落下する様子

- 大きく激しい演奏

- 緊張感がある

楽器:木管楽器、ヴァイオリン

- 再びブルタバが穏やかさを取り戻した様子

- 長調(明るいイメージ)でブルタバのテーマが表現される

Parník Vyšehrad pod Vyšehradem - ヴィシェフラット - Wikipedia

Parník Vyšehrad pod Vyšehradem - ヴィシェフラット - Wikipedia

楽器:フルート、ピッコロ

- 川が大きく広がっていき、ビシェフラトの丘を通り抜ける

- 堂々とした印象

- ※ビシェフラトの丘はかつて王宮があった場所(↑画像)

プラハやブルタバといえば!

プラハといえば「音楽の街」で「世界で最も美しい街の一つ」と言われますよね。

ぜひ行ってみたいのですが、その中でも特に有名なのが「カレラ橋」と「グラスハープ」です。

カレラ橋とは

カレラ橋は今回のテーマのブルタバ川に掛かる橋なのですが

- プラハで最も古い橋

- 1375年から約60年掛けてつくられた

- 全長約520m、幅10m

- 聖人の像が約30体並ぶ

- 絵描きや大道芸人、露天商いつも賑わう

→ということですごい楽しそうだから行ってみたい!

グラスハープ

「音楽の街プラハ」では、いつも街中で誰かの演奏がされているということですが、その中でも特徴的なのがグラスハープです。

グラスハープは、水の入ったっグラスを指でなぞり、その摩擦で演奏する楽器で、意味は分かりますよね。

と思ったら、演奏を見てみたところ、そんなものじゃありませんでした。

まだの方は↑の動画をぜひご覧ください。

「え、本当にグラスから音でてる?」って思うくらいスゴイですよね!

これを生で、プラハで見てみたいです。