中学音楽で勉強する「展覧会の絵」とムソルグスキーですが、どちらもあまり馴染みのない響きではないでしょうか。

でも聞いてみると「知ってる!」となるんですよね。

ということで今回は『組曲「展覧会の絵」』とムソルグスキーについてまとめました。

音楽の課題はこちらでどうぞ!

ただ素晴らしい曲と言うだけでなくストーリーがあるんですよね。友の死…やはりこういう出来事は大きく心を動かします

contents

組曲「展覧会の絵」とは

「展覧会の絵」はロシアを代表する作曲家の一人であるM.ムソルグスキーが作曲した作品です。

曲の初めのトランペットによるメロディーが有名ですよね。

ただこの曲はトランペットなどのオーケストラ用ではなく、ピアノ用に作曲されたものでした。

それが素晴らしい楽曲だということで、現在に至るまでさまざまな形に編曲されてきたわけです。

オーケストラのものではフランスの作曲家のラヴェルによるものが有名となっています。

●編曲とは

編曲とはメロディーや歌詞以外の部分を作ることで

- 曲調

- ハーモニー

- 楽器編成

- アンサンブル(合奏)

などを考えることです。

アレンジのようなものですね。

「展覧会の絵」が作曲された経緯

Viktor Gartman - ヴィクトル・ハルトマン - Wikipedia

Viktor Gartman - ヴィクトル・ハルトマン - Wikipedia

「展覧会の絵」は友人の死をきっかけに作曲された

この「展覧会の絵」は、ムソルグスキーの友人に関する出来事がきっかけで作曲されました。

その友人とはムソルグスキーが4年前に出会ったロシアの建築家で画家でもあったガルトマンで、彼は39歳の時に血管の病気で亡くなってしまいます。

体調不良に気がついていたムソルグスキーでしたが、友人としてするべきことをしなかったのではないかという思いが書かれた手紙も残されていました。

そして「展覧会の絵」は、その後に開かれたガルトマンの遺作の展覧会にムソルグスキーが行き、その時の様子や絵画の印象を元にして作曲したということです。

M.ムソルグスキーについて

Modest Musorgskiy, 1870 - モデスト・ムソルグスキー - Wikipedia

Modest Musorgskiy, 1870 - モデスト・ムソルグスキー - Wikipedia

- 名前:モデスト・ペトロヴィッチ・ムソルグスキー(Моде́ст Петро́вич Му́соргский)

- 生年月日:1839年3月21日(〜1881年3月28日(42歳))

- 出身地:ロシア帝国プスコフ州

- ジャンル:国民楽派(ロシアの5人組に数えられた)・ロマン派

- 職業:作曲家・ピアノ奏者・公務員

●生涯

●ロシアの5人組とは

ロシア国民楽派とも呼ばれ、19世紀の後半にロシア民族の伝統を大切にした音楽を目指したグループ。

バラキレフを指導的人物として、ムソルグスキー、キュイ、リムスキー・コルサコフ、ボロディンがメンバー。

「展覧会の絵」は16の曲からなる組曲

組曲はいくつかの楽曲を組み合わせた曲を意味します。

「展覧会の絵」は

- 展覧会の会場に向かって歩いている部分

- 会場の絵画の印象

- 次の絵画に歩いて向かっている部分

- 次の絵画の印象

- …

のように歩いている部分(プロムナード)と絵画の印象を表現している部分とが組み合わされています。

●プロムナードとは

プロムナードはフランス語のPromenadeで、散歩・遊歩道・ハイキングを表す言葉です。

「展覧会の絵」では、ムソルグスキーがガルトマンの展覧会に向かう場面や、絵画から絵画へ移動する部分の曲を意味しています。

「展覧会の絵」の構成

- 第1プロムナード

- ①小人(グノーム)

- 第2プロムナード

- ②古城

- 第3プロムナード

- ③テュイルリーの庭

- ④ビドロ(牛車)

- 第4プロムナード

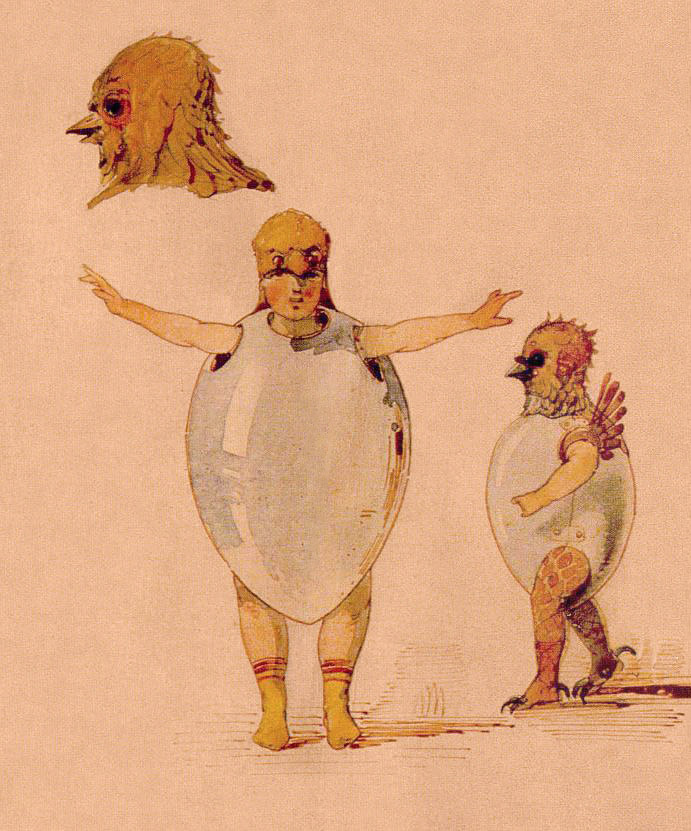

- ⑤卵の殻をつけたひなどりのバレエ

- ⑥サムエル・ゴールデンベルクとシュムイレ

- 第5プロムナード(ラヴェルの編曲では省略)

- ⑦リモージュの市場

- ⑧カタコンベ(ローマ時代の墓)

- 死せる言葉を以て死者と共に

- ⑨ババ・ヤーガの小屋

- ⑩キエフの大きな門

ムソルグスキーの作曲では

- 絵画の部分が10曲

- 歩いている部分が5曲

- どちらでもない部分が1曲

の合計16曲からなる組曲で演奏時間は30分以上の曲になっています。

それに対して、ラヴェルの編曲では、6〜7個目の絵画の間のプロムナードが省略されて合計15曲となりました。

また「死せる言葉を以て死者と共に」は7個目の絵画「カタコンブ」の続いていますが、絵画があるわけではありません。

この部分は「死せる言葉」「死者と共に」というタイトルからして、ガルトマンのことを表現した部分だと考えられます。

ところで、ラヴェルはムソルグスキーの原曲に忠実に編曲をしたと言われています。

ですが、5番目のプロムナードを省略した理由はなぜなのでしょうか。

オーケストラ用の編曲をする中で、後半に向かうにつれて盛り上がっていく様子を表現するために、プロムナードを省略したのかもしれませんね。

ここからはそれぞれの曲について 確認していきます。

プロムナード

- ロシアのスタイルによる素朴で力強い旋律

- 5/4拍子と6/4拍子が繰り返されている

- ムソルグスキーがガルトマンの遺作展に向かう様子を表す

- その後に繰り返されているプロムナードは絵画から絵画へ移動する場面を表す

①小人(グノーム)

- グノームはロシアのおとぎ話に出てくる妖精

- やや暗いイメージ

●グノームについて

グノームはロシアのおとぎ話に出てくる妖精で、奇妙な格好で動き回り地底の宝物を守っているとされています。

とても悪賢くいたずら好きですが、ロシアの人々には愛されているそうです。

ガルトマンの展覧会のカタログには「グノーム。子どものおもちゃのデッサン。1869年に美術アカデミーで催されたクリスマスパーティーのクリスマスツリーの飾り」とされていました。

②古城

- この曲だけイタリア語のタイトルになっている(Il vecchio castello)

- 穏やかなプロムナードに続いて演奏される

- 古城の前で吟遊詩人がリュートを奏でている様子

- 寂しげな雰囲気

③テュイルリーの庭

- 元気な印象のプロムナードに続いて演奏される

- テュイルリーはパリのルーブル美術館の隣りにある公園のこと

- 遊び疲れた子どもたちが言い合いをする様子

- 曲には元気な印象と優しい印象の部分とがある

④ビドロ(牛車)

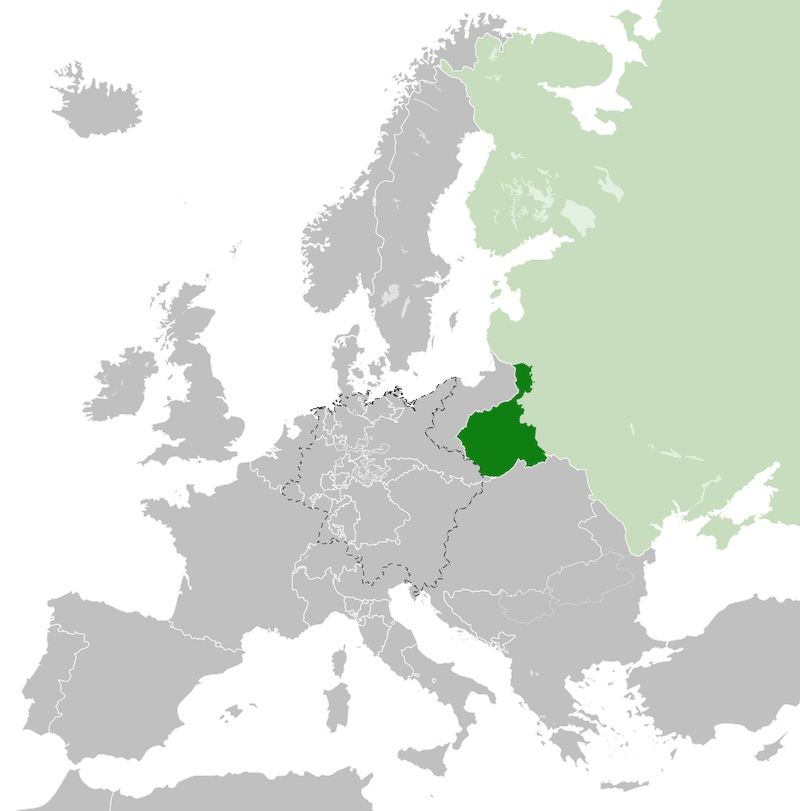

Congress Poland 1815 - ポーランド立憲王国 - Wikipedia(薄緑はロシア帝国)

Congress Poland 1815 - ポーランド立憲王国 - Wikipedia(薄緑はロシア帝国)

- ビドロはポーランド語で牛や牛車を表すが「家畜のように虐げられた人々」の意味も

- 全体として暗く重々しい印象(低音域に密集した8部音符の和音)

●当時のポーランドとムソルグスキーの言葉

当時のポーランドはポーランド立憲王国として一応自治はしてましたが、実質的にはロシア帝国の支配下にありました。

そのため、「ビドロ」は当時のポーランドの人々が弾圧されていたことを表す、政治的な曲になっていると言われています。

さらにムソルグスキーがビドロの意味を尋ねられてときには「ここは牛ということにしておこう」と、意味深な返事をしたとも言われてます。

また、自分で書いた楽譜では、タイトルの部分にナイフで削り取られた痕があり、その上にビドロと書かれていました。

実はガルトマンが描いた作品も見つかっておらず、ムソルグスキーが何をモチーフに作曲したのかという部分で謎が残る形になっています。

⑤卵の殻をつけたひなどりのバレエ

- 悲しげなプロムナードから続いて演奏される

- プロムナードの最後はひなどりが生まれたときの鳴き声のよう

- ひなどりが元気よく走り回る様子を表す

- 卵の殻をつけたバレエの舞台衣装デッサンがモチーフとなった

⑥サムエル・ゴールデンベルクとシュムイレ

金持ち

金持ち

貧乏人

貧乏人

- サムエル・ゴールデンベルクは当時の裕福なユダヤ人の典型的な名前

- シュムイレは当時の貧乏なユダヤ人の典型的な名前

- 冒頭は高圧的(金持ち)でその後細かい音(貧乏人)が続きますが、最後は低く強い音(金持ち)に潰されてしまう印象

⑦リモージュの市場

- リモージュはフランス南西部の都市

- 市場で女性たちがぺちゃくちゃとはなしている様子

- ケンカをしている女性もいる

- 人々の活気のある雰囲気が表されている

⑧カタコンベ(ローマ時代の墓)

- カタコンベは地下の共同墓地のこと

- キリスト教が非合法とされた時代に、キリスト教徒はここで信仰を守った

- ほとんどが全音符で重々しい雰囲気の曲

- 元になった絵画はガルトマン自身がカタコンベへランプを掲げながら入っていく絵画

●ムソルグスキーのメモ

ムソルグスキーはこの曲の楽譜に「亡くなったガルトマンの創造精神が私を頭蓋骨へと導いている。やがて頭蓋骨は静かに輝きはじめる」と記しています。

元になった絵画には頭蓋骨が積み上げられており、死に直面したガルトマンが自分を描いたもで、曲はガルトマンに対する鎮魂歌であるとされています。

死せる言葉を以て死者と共に

- プロムナードの変形

- 重い雰囲気から明るい雰囲気に変わっていく

- ガルトマンの魂が天に登っていく様子が感じられる

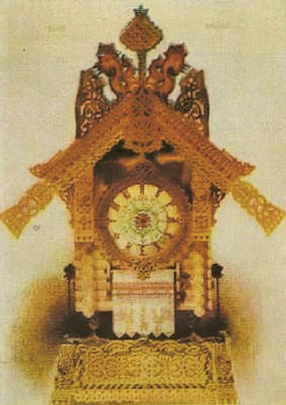

⑨ババ・ヤーガの小屋

- ババ・ヤーガはロシアの民話に出てくる、森に住む魔女

- 元になった絵画はババ・ヤーガの小屋をモチーフにした時計のデザイン

- 曲の途中で神秘的な森の様子も表現されるが、全体としては激しい曲調になっている

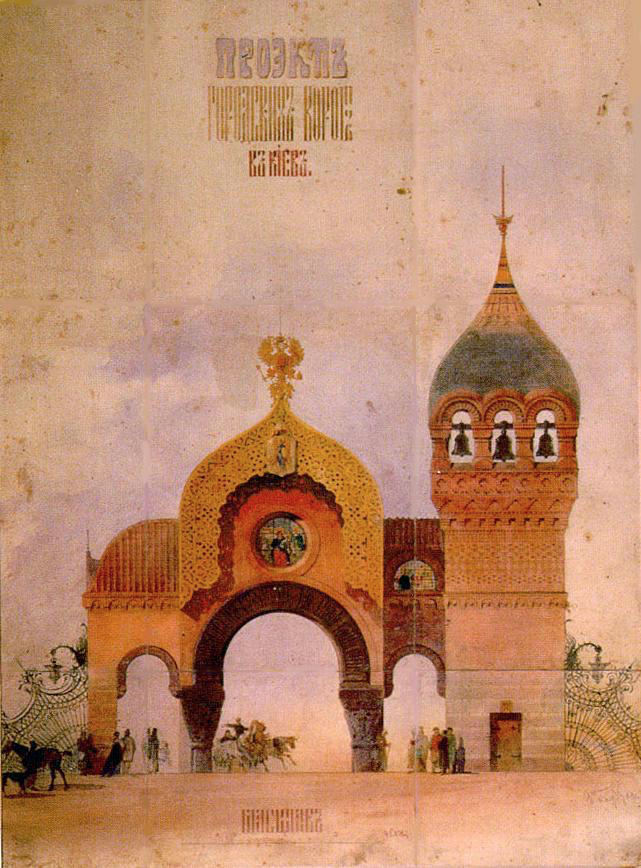

⑩キエフの大きな門

- キエフ市に再建される予定だった門を描いた絵画

- 大きな鐘の音が鳴り響く壮大な曲

●ガルトマンは建築家だった

「キエフの大きな門」の元になった絵は、ぼろぼろになってしまったキエフ市の門の再建のためのデザインコンテストに応募されたものでした。

この絵はコンテストで大好評を得ましたが、結局再建はされなかったということです。

友の死後、その友が残した作品の展覧会に向かった。そして会場をまわりながら湧き上がってくる感情を音楽にしたもの…そう知れば、ただ聞くだけとは違った感情がわきますね。

ちなみにムソルグスキーは曲がどんどん思い浮かんでしまい、「書く時間がない」とまで言っていたそうですよ