【追記】大学入学共通テストの、数学・国語での記述問題も見送りになると報道されています。先日も同様の報道があり、萩生田大臣は「そんなことない」というようなことをコメントしていましたが、今度は本当に見送りのようです。

>> 大学共通テスト、記述式見送りへ 国語と数学、大学入試改革の目玉 | 学校・教育 | 福井のニュース | 福井新聞ONLINE

【追記】2021年度大学入試からの英語民間試験の導入は延期となりました!

毎年1月に行われてきた大学入試センター試験は2021年1月から大学入学共通テストに変わります!

話は以前から出ていましたが、変更などもあり印象としては急な変化ですよね。

ただ急とは言っても、知らないと不利になってしまうことなのでしっかりと確認しておきましょう!

「塾がみえる、行きたいがみつかる」

全国6万件の塾の中から自分にぴったりの塾を探せます!

contents

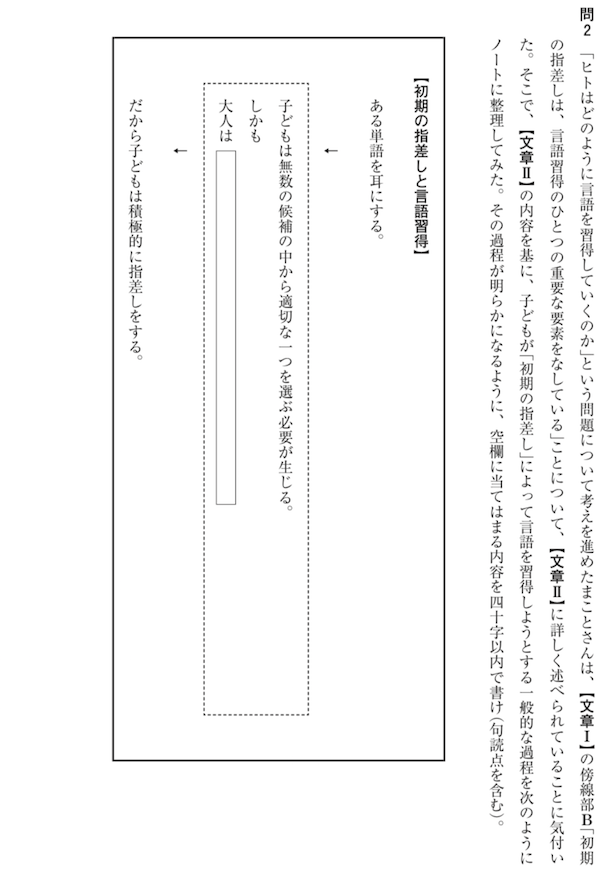

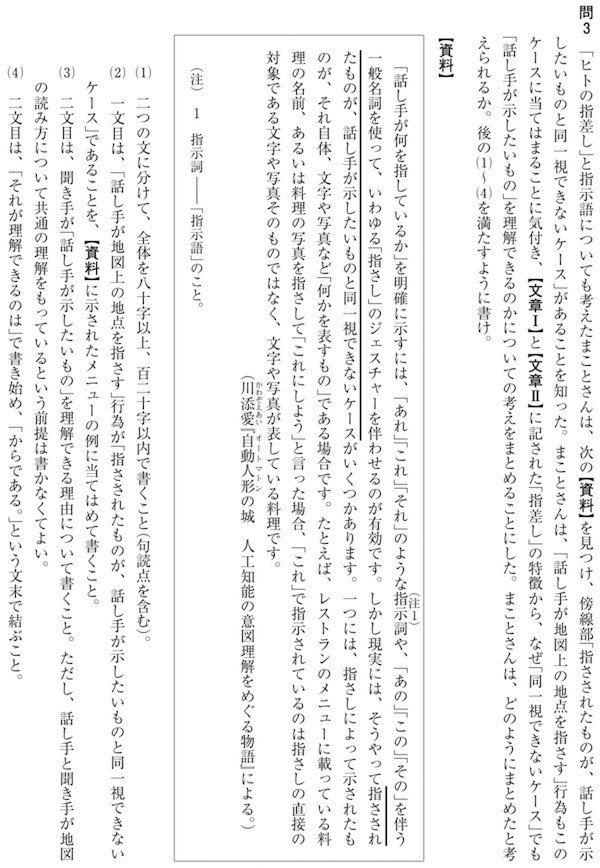

2021年1月から開始される大学入学共通テスト

2021年1月から行われる、これまでのセンター試験の代わりが大学入学共通テストです。

主な変更点

試験日が1月の中旬で試験内容が9教科30科目であることに変わりはありませんが、

- 英語の民間試験が活用される(→2024年度から実施を目標)

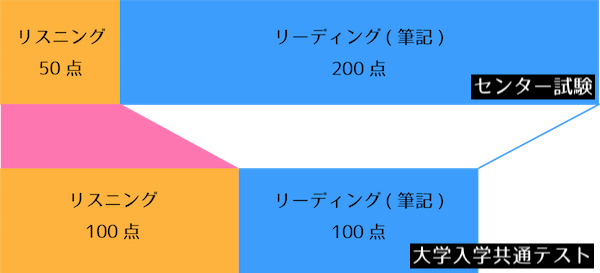

- 英語の配点がリスニング100点、リーディング100点に

- 数学・国語に記述問題が出される

- 一部の試験の試験時間の延長

などの変更点があります。

これまでのセンター試験では知識が重視されてきました。

今回の改革では「思考力・判断力・表現力」も同じように重視される試験に変わります。

日程・時間割

大学入学共通テストの日程は1月13日以降の最初の土日です。

2021年度は1月16日(土)・17日(日)に実施されます。

時間割

細かい時間割は発表されていません。

「実施要項」が2020年度の初頭、6月30日までに通知される予定となっていて、ここで時間割や出願期間などが分かるはずです。

時間割については、これまで1日目に行われてきた「国語」が20分、2日目に行われてきた「数学I」「数学I・A」が10分延長されるため、その分時間は変更になるでしょう。

検定料

大学入学共通テストの2021年度の検定料は

- 3教科以上:18,000円

- 2教科以下:12,000円

と、今まで通りの料金になる方針です。

理由はに、英語民間試験の導入で受験生家庭の負担が増える(高いと25,000円ほど)ことがあるようです。

>> 大学入学共通テスト、検定料据え置きへ 文科省方針:日本経済新聞

英語は民間試験を活用し4技能を評価する(2024年度からを目標)

大学入学共通テストで一番変化したのは英語の試験方法です。内容どころか受け方から変わってしまいました。

- 民間試験(英検など)を活用

- リーディング100点

- リスニング100点

英語民間試験の活用

日本の英語教育を改革しなければいけないということで、これまでのリーディング中心の試験方法を「読む」「聞く」「書く」「話す」の4技能を評価する方法に変えました。

しかし、この4技能を評価するノウハウは民間試験を行う企業の方がしっかりしているということで民間試験を活用することになりました。

つまり英検などの民間試験を事前に受けておくことが必要になっています!

| 受験期日 | 2023年度まで | 2024年度以降 | |

| 民間試験(4技能) | 4月〜12月 | 両方受験することになる | 一本化? |

| 共通テスト(2技能) | 年明け1月 | なくなる? |

共通テストでの英語は2023年度までで、その後は民間試験に一本化することになっています。

しかし2024年度以降の継続を求める声も多いのが現状です。

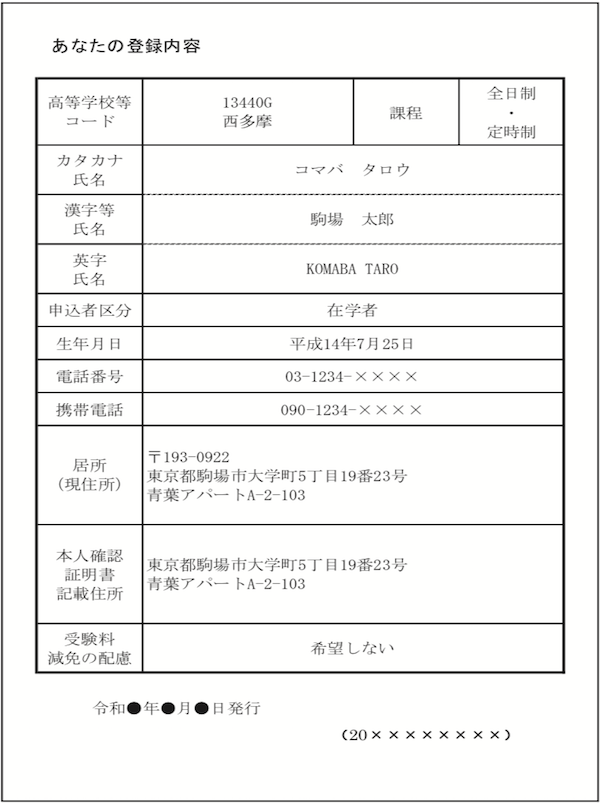

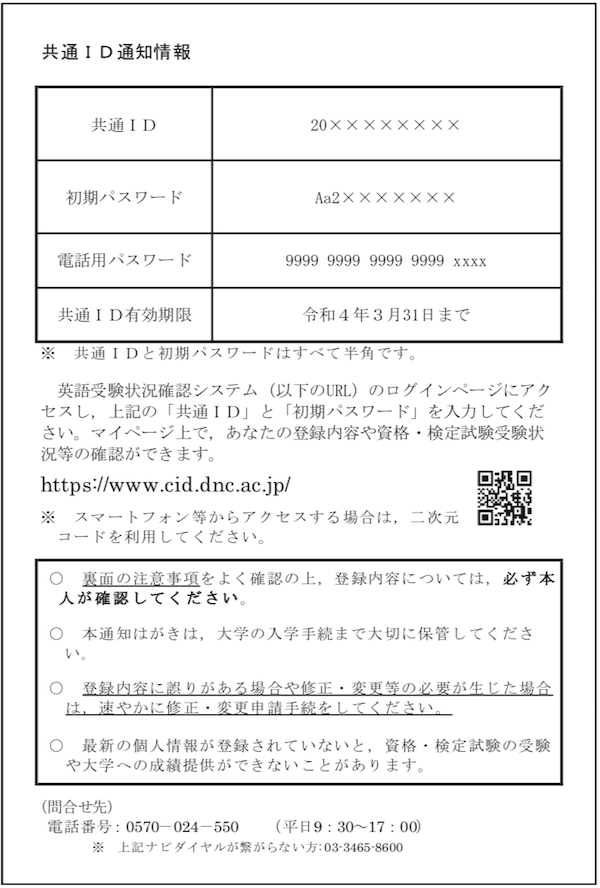

共通ID発行から受験までのスケジュール(2021年1月受験の場合)

対象となっている英語民間試験

大学への成績提供の対象となっている民間試験は

の6つです。

受験する年度の4月から12月までに受けたこれらの検定の2回分の成績が大学へと提供されます。

また提供される成績は、各検定のスコアとCEFR(セファール)と呼ばれるランクで示され、CEFRは大学入試出願の条件となる場合があります。

CEFRと英語民間試験の活用のされ方

CEFRはヨーロッパにおける、外国語の習得状況で、具体的に何ができるかを表した、学習者に与えられるランクです。

CEFRレベルと英検の級

各資格・検定試験とCEFRとの対照表(30年3月)という形で文部科学省がCEFRレベルと英検やその他の検定との対照関係を公開しています。

CEFRレベルはスコアで決まるため英検の級ごとの合格・不合格は関係ありませんが、目安として英検の級の合格とCEFRレベルとの関係を紹介します。詳細は各資格・検定試験とCEFRとの対照表(30年3月)よりご確認ください。

| CERF | レベルに該当する 英検CSEスコア |

英検CSEスコア (合格スコア) |

| A1 | 1400〜1699 | 3級(1456) |

| A2 | 1700〜1949 | 準2級(1728) |

| B1 | 1950〜2299 | 2級(1980) |

| B2 | 2300〜2599 | 準1級(2304) |

| C1 | 2600〜3299 | 1級(2630) |

| C2 | ー | ー |

>> 各資格・検定試験とCEFRとの対照表|文部科学省(pdf)

このように評価されるCEFRレベルは

- 大学への出願資格として活用

- 共通テストに加点

- 大学への出願資格として活用し共通テストに加点もする

- 活用しない

のような使われ方をします。

出願資格となっているのはA1やA2レベルが多いですが、出願する大学のウェブサイトなどで最新情報をご確認ください。

大学入学共通テストで活用する英語民間試験のスコアは2回とされています。

スコアの利用には検定試験の申込時に共通IDを記入することが必要になりますが、3回以上記入して事件を受けた場合には、試験日が早い順に2回分の成績が大学に提供されます。

検定の受験回数に制限があるわけではありませんが、計画的に受験をしていく必要がありますね。

大学入学共通テストの英語はリーディングとリスニングが1:1

英語は大学入学共通テストの内容も、今までのセンター試験から変化します。

具体的には

- リーディング100点、リスニング100点

- リスニングではイギリス英語や英語を母語としない人の英語も

- 1回しか読まれないものもある

- 発⾳、アクセント、語句整序の問題はなくなる

- 「文章」ではない英文から情報を読み取る問題が出題される

と、リスニング関連の変化が大きくなっています。

これまでのセンター試験ではリスニング50点、リーディング(筆記)200点でした。

一気にリスニングの配点が5割まで上がり、対策必須となっています。

音声に関しても1回しか読まれなかったり、「多様な話者による現代の標準的な英語」ということで、これまでのアメリカ英語から、様々な人が話す英語へと変わります。

リーディングではこれまでセンター試験で出題されていた発⾳、アクセント、語句整序の問題がなくなり、図表などに書かれた英文から情報を読み取る問題が増えます。

ただ文章を読む問題ではなく、図表などを絡めた問題にはなっていますが、英検や他の試験などでも見る形なので極端に難しいというものはありません。

慣れるという意味で対策は必要ですが、対策として特別なことをするのではなくこれまでの学習を継続することがまずは重要です。

国語・数学にも記述問題が出題

2021年1月の試験から国語・数学に記述式の問題が加わり、2024年度からは理科・社会にも記述問題が出題される予定です。

国語の記述問題の特徴

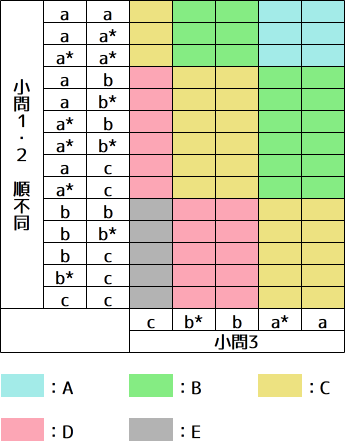

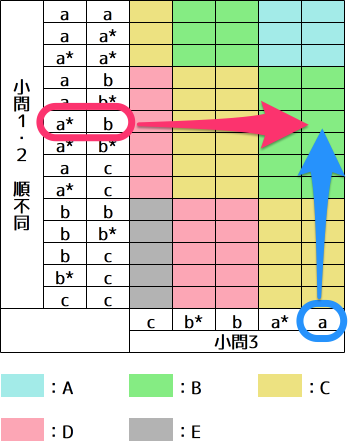

- 大問1問でその中に小問3問の構成

- 最も長い記述問題で80〜120字程度を上限

- その他は「30字以内」「40字以内」程度の問題

- 読み取ったことを表現し、制限の字数以内に要約する能力が必要

- 記述問題は点数ではなく段階表示(A〜E)

- この段階が大学の方で点数化されるなどして評価される

解答を作るために

- 様々なスタイルの文章や図表を読み取る

- 読み取った情報を構造化してまとめる

- 正確に理解できる文を論拠に基づいて作る

という手順が必要で、ここで「思考力・判断力・表現力」が評価されます。

[考えて→文章にして→まとめる]という形で答えを作成するまでの作業が多いです。慣れていないと時間がかかりすぎたり、答えとして中途半端なものになってしまう可能性があります。

ただ、書く内容に困る難易度の問題ではありません。

文を作る練習を中心に置いた要約文の作文などが国語の記述問題の対策になります。

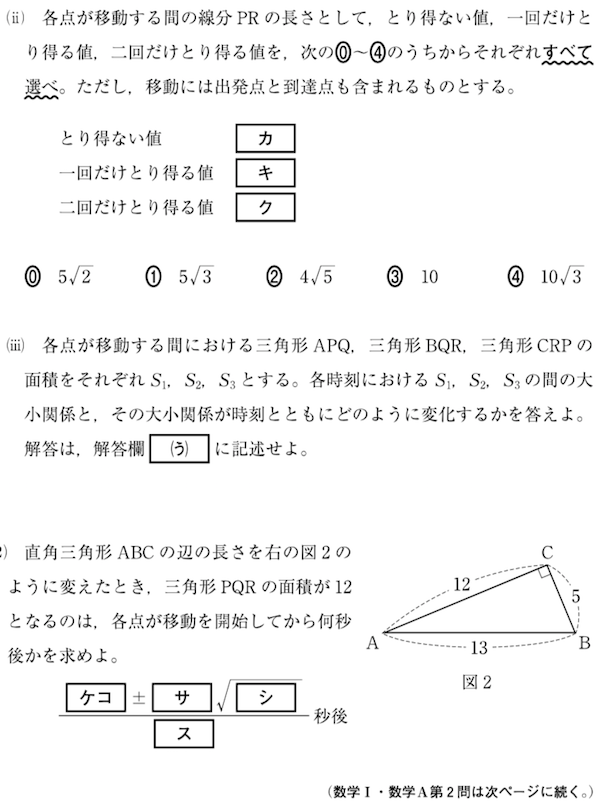

数学の記述問題の特徴

- 数学Iで小問が3問出題される

- マーク式問題と混在させた形で整式等を記述する形式

- 記号の使い方が分かればできる問題も

記号は正しく使えるように覚ればいいので対策は簡単です。

それに対して、条件を元に式を作る練習は必要です。

ただ、複雑な式などは正しく計算をすることがメインになると考えられ、逆に記述問題での式の記述はシンプルな状況を表すことになるはずです。

記述問題への対策としては、複雑な計算に入る前の導入や基礎の部分をしっかりと理解しつつ取り組むことがいえます。

センター試験といえばマークシート方式のテストでしたが、大学入学共通テストになってもマークシートは残ります。

ただ、そのマークシートの選択の部分にも変化が現れ

- 答えが複数あるもの

- 答えがないもの(0を答える)

などのバリエーションがでてきています。

中にはいくつかの問題の答えをまとめて答えるものもあり、運の要素が減っています。

大学入学共通テスト対策の塾や予備校・参考書

大学入試に塾が必須かどうかは人それぞれだと思いますが、大学入試が変化している中で専門家に頼ることは一つの選択肢ですよね。

ということで、大学入学共通テスト対策のための口座を開講している塾・予備校や参考書をまとめました。

河合塾 グリーンコース

河合塾 グリーンコース

- 「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」をバランスよく身につけ伸ばす

- 新入試に求められる力を徹底分析して、カリキュラムを構築

- 「授業+測定+サポート」体制が充実している

河合塾は映像授業ではなく対面(ライブ)授業であることがウリです。また、ただ講師がいるだけではなく生徒と講師やチューターとの関係も比較的密なので、悩みつつも相談しながら学習を進めていきたい場合にはとても合うでしょう。

河合塾の全統模試は受験者数が特に多い(毎回30万人程度)ことも有名で、その偏差値や統計データにはかなりの信頼性があります。

Z会「大学入学共通テスト」対策講座

高2生対象「大学入学共通テスト」対策講座&テストゼミ、 2019年秋からZ会の各教室で順次開講! | Z会の教室 高校生・大学受験生(大学受験をする方) | Z会 | 東大・京大・医学部をはじめとする難関大学をめざす

Z会「大学入学共通テスト」対策講座

- 英語(筆記)・数学1A・国語(現代文)、単科受講も可能

- 120分×3日間の集中講義

- Z会グループの書籍「ハイスコア」シリーズを教材として使用

- 単なる形式対応ではなく、出題意図まで踏み込んだ講義

Z会の「大学入学共通テスト」は高校2年生象の集中講義です。これまでの学習ペースを維持しつつプラスアルファで講義を受けるという形も効果的でしょう。テキストは『Z会「ハイスコア」』シリーズを使用します。この参考書は「ハイスコア」という名前ですが、基本から解説+問題集となっているテキストで、対策を始めるのには丁度いい内容です。

また「大学入学共通テストを斬る!」という名前で無料の大学入学共通テストの変更点や対策の説明をするセミナー(高1・2年生対象)も開かれています。

東進ハイスクール 英語4技能講座

東進ハイスクール 英語4技能講座

- 大学入試にとどまらない本質的な英語学習

- 最先端AIによりいつでもどこでもトレーニング

- ネイティブ講師の個別指導を自宅・校舎で

東進ハイスクールは映像授業が中心の予備校です。そして「英語4技能講座」は、大学や社会に出た先までを見据えた講座となっています。民間試験や大学入学共通テストでの点数だけではないトレーニングとなるため、大学合格以上のモチベーションにも繋がるでしょう。

また、スマホやPCでいつでもどこでもトレーニングができることもウリです。さらに、音声認識システムによるスピーキング練習や、AIによるライティング学習などのシステムも特徴的ですね。

スピーキングに関しては英語を母語とする講師とのマンツーマンレッスンも受けられるということで、かなりボリュームのある講座となっています。

駿台 現役フロンティア

駿台 現役フロンティア

- 総合的な英語力を養成

- 読む→考える→表現する数学の総合力を低学年から身につけていく

- 実用国語(実用的文章による出題)に対応した完全オリジナル教材で思考力・判断力を養成

- 論理的に文章を読み、的確に解答を書く力を養成

駿台といえば毎年東大・京大にそれぞれ1400名程の合格者を出している、ハイレベルな印象の予備校ですよね。また駿台模試も(難しいことで)有名です。

駿台の「現役フロンティア」講座は目標とする大学により4つのコースに分かれており、レベルに合わせた学習をしていきます。

授業は対面(ライブ)授業を基本としますが、欠席時のフォローシステム(有料)もあります。また、授業の席が指定席(毎回変わる)ことも特徴でしょう。

赤本の教学社『大学入学共通テスト スマート対策』

教学社『大学入学共通テスト スマート対策』

- プレテストの分析:詳しい傾向分析をもとに学習方法を提案

- トレーニング:出題に即した演習問題

- 実戦:本番形式のテスト(第2回プレテスト)

大学入試過去問『赤本』で有名な教学社からスマートスタートシリーズとして『大学入学共通テスト スマート対策』が販売されています。いわゆる大学入学共通テストの赤本なのでとりあえず買おうとなってしまいますね。

内容はセンター試験の過去問と大学入学共通テスト対策のためのオリジナル問題です。大学入学共通テストがセンター試験からまるまる変わってしまうわけではないので過去問も重要だと思いますが、その場合は2020年度に発売されるものの方が2020年度入試分も含んでいてお得なような気もしますね。

もちろん解説も丁寧にされているので早めに対策を始めたい場合には有用な一冊(15冊)でしょう。

Z会『ハイスコア!共通テスト攻略』

Z会『ハイスコア!共通テスト攻略』

- 例題と類題で理解が倍になる!

- 「正解へのプロセス」で効率的な解き方がわかる!

- 「模擬試験」で力試し!

「共通テストはセンター試験ではない」として、大学入学共通テストの解き方のプロセスを重視した参考書です。英語リーディングを例にすると本の内容は①問題の狙いの解説②平成30年度に行ったプレテストとオリジナル問題③オリジナル問題の模試となっており、問題形式ごとにじっくり学習していけるようになっています。

ラインナップは6冊です。どの科目も時間や量と特徴的な問題への対策など、本番を意識した内容となっています。